不知从什么时候开始,体检越来越贵了。

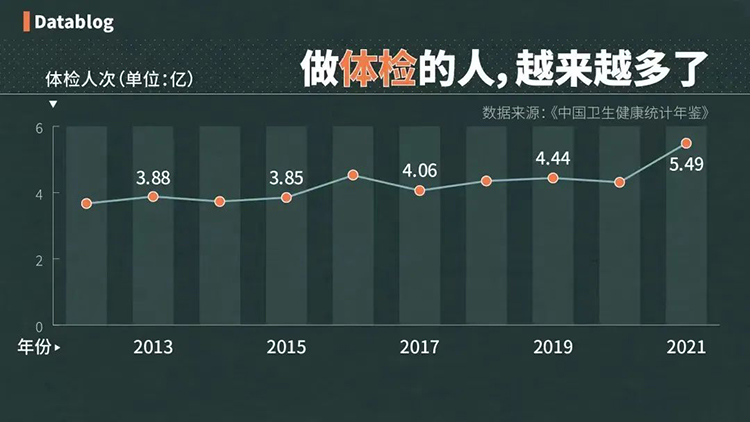

嘴上喊八百遍想死,身体却是诚实的很,随着国人健康意识的提升,体检在近几年俨然成为了一个刚需。据《中国卫生健康统计年鉴》显示,2021年,中国健康检查人次数首次超过5亿,全国体检行业渗透率约为38.88%。

另据智研咨询统计,我国体检市场近十年间规模已从468亿提升至1890亿元,在2025年有望达到3500亿元。

可谁曾想,现如今要完成一套体检,得先做好钱包“大出血”的心理准备。中国诚信联合沙利文的统计数据显示,一般三甲医院的体检门市单价在2000-5000元/次,换成三甲头部医院,5000元只是门槛,要知道,2023年全国居民月均可支配收入也才3000多块钱,甚至还不够做一次体检。

在各类社交平台上,消费者的吐槽声此起彼伏,有网友表示,“常去做体检的医院,去年开始全部改成了深度体检,最便宜的A套餐都要一万多元。”

体检费用“涨价”,不只有消费者的感觉作为支撑,数据也有佐证。以民营体检机构美年健康为例,其在2022年、2023年都定下了“全年整体客单价10%的增幅目标”,CT项目已从过去的260元提价至350元,心脏彩超也从原来的260元提价至320元。

在公立医院侧,汉南人民医院、北京大学第三医院等公立医院,体检费用都呈现了从几十元到几百元不同程度的涨幅。

有资深医生表示,普通体检的毛利率可以高达30%-40%,高端体检的利润则更高。对于像验血、X光这种日常检查来说,体检的人数越多,利润反而越高,可以发挥规模效益。

而如今的体检套餐,在覆盖常规项目的基础上,也变得越来越“精细化”。上海某头部三甲医院,一般的体检套餐就包含了40多个体检项目,高端套餐更是有接近60个体检项目,光肿瘤标志物检查就有8-12项,层层叠加,收费自然水涨船高。

但事实上,这种“过度检查”有部分是妥妥的智商税,利用的是普通人对医疗行业的信息认知偏差。比如PET-CT、基因检测、免疫全项检查等项目,突破天际的价格,就是经济学上的凡勃伦效应,精准收割白领人群。

当体检成为暴利生意,每一份体检报告里到底有多少“真”,全都变成了未知数。

01

年轻人的健康焦虑

体检成为大势所趋

在供需关系中,谁占据上风,谁就拥有了主动权。

快节奏的工作、生活方式,让熬夜加班、外卖果腹、咖啡提神成为常态,长时间的高压状态,让不少年轻人患上了“老年病”。

据《2021版城市人群健康报告》显示,2020年,北上广深甲状腺结节总体检出率均大幅超过30%;央视新闻2021年5月报道,我国35岁以下高血压患者已超7000万;国家心脑血管病联盟牵头发布的首部《中国中青年心脑血管健康白皮书》则指出,我国大约每6个心脑血管疾病患者及高风险者中,就有一个是“90后”。

此外,高度近视、中耳炎、鼻炎、脂肪肝、胃溃疡、肾结石、肥胖等问题也是屡见不鲜,潜在风险不容忽视。

再加上每隔一段时间,社交媒体上就会充斥着某种疾病的名词:新冠、甲流、支原体肺炎……让年轻人更深刻地领悟到,身体健康才是革命的本钱,体检这件过去不以为意的“小事”,突然变得前所未有地重要。

丁香医生与前程无忧联合发布的《职场人健康洞察报告》显示,近六成职场人认为不该轻视体检,同时,认为一年应保证至少一次体检频率的职场人占比63%;在小红书,有关“体检”词条的笔记有数百万篇,可以窥见到全民体检需求到底有多火。

就目前而言,我国体检市场主要有公立医院和民营体检机构两大阵营,其中公立医院占据了超七成的体检份额,民营体检机构占比则在两成左右。

公立医院虽然自带“优势”,比如有些体检项目只有头部三甲医院才有,检查方式更先进、公信力更好,但民营在服务细节上要更胜一筹,虽然数量不及公立医院,获客能力仍然不容小觑,各类机构证呈现出全面开花的局面。

一般来说,年轻人走进体检机构,过去多数是入职体检、公司提供的年度体检福利,但现在,自费身体检查的人数越来越多了。因此,无论是公立医院体检科,还是民营体检机构,纷纷“审时度势”地推出了各种针对个性化需求的体检套餐,不同的套餐对应不同的项目。

“精英族”、“贵宾族”、“压力族”、“应酬族”等名目繁多的体检套餐,每个都包含几十项检查项目,无痛肠胃镜、经颅多普勒等“高大上”的检查应有尽有,价格从上千元到数万元不等,体检项目摇身一变为“高端消费”。

体检的好处本来在于早发现、早预防、早治疗,但在成为医院和机构的“摇钱树”后,却开始慢慢走偏。体检行业红火的背后,行业准入门槛过低,水平良莠不齐,诱导过度体检等问题日益凸显。

02

各种乱象触目惊心

体检成了圈钱工具

重设备轻人才,重化验轻诊断,把用户健康需求当儿戏……藏在体检单背后的“水”深程度,超乎想象。

2018年,广州美年富海门诊部的一名前员工在自媒体爆料称,美年大健康大量启用冒牌医生签字,导致有顾客在体检报告各项指标都“正常”的情况下,被三甲医院查出肠癌晚期并已全身扩散。

虽然最终结果看,爆料有偏颇之处,但经当地主管部门检查发现,美年健康公司部分体检中心,确实存在医生执业不规范、体检报告未经医生亲自审核以及放射诊疗服务不规范等情形。

导火索被点燃后,有媒体调查发现,一些体检机构从事体检的人员,只经过短期培训就匆匆上岗,并不具备相关资质,也有检查报告未经医生审核,由其他医生顶替发出或者护士代岗等问题出现,甚至有体检机构抽了血做都不做、把血倒掉,直接出结果。

根据卫生部颁布的《健康体检管理暂行规定》,体检机构中负责签署健康体检报告的医师,应当具有内科或外科副主任医师以上专业技术职务任职资格,各个健康体检项目结果应当由负责检查的相应专业执业医师记录并签名,但显然,很多体检机构保证不了这一点。

即便是公立医院,也存在同样的问题。国内成熟医生多数会出现在医疗门诊和手术台上,而不会出现在体检科室,为了显得“专业”,只能寄希望于越来越高级的设备,能够不那么依赖于医生的经验,最终搞出来工业流水线化的体检流程。

于是,没有医务人员关心消费者是否有过敏史、家族病史、生活方式等综合因素,来做体检前的风险评估,只有各种价位的套餐,想要全面,就得加钱。体检完毕之后,除了一张冷冰冰的报告,也没有解读和干预,更没有健康管理和后续追踪。

除此之外,还有诱导加项、流程不规范、泄露隐私等“隐患”存在。在大众点评的评论区,不少人都遭遇过“推销”的情况。

有消费者分享了自己的经历:“有次体检过程中,医生先是聊天问过往看牙经验,接着表示再不处理后果就不堪设想了,说得特别恐慌,最后再送上糖衣炮弹,凭体检小票可打6折,仅限今天。”

也有消费者在体检完之后,发现突然间多了很多骚扰电话,对方对自己的基本信息“了若指掌”,包括居住地、工作单位等,光是想想都感到后怕。

五花八门的高端体检项目背后,体检机构得以名正言顺地涨价。至于被夸大的体检手段、被忽视的实证数据,以及被掩盖的经营风险,全都落在了消费者身上。

而当医疗行为沦为市场行为,当体检变成圈钱工具,“过度体检”也成了绕不开的巨坑。

03

项目套餐越来越多

深度体检有无必要

毫不夸张,如今体检套餐的项目越来越繁杂,最多的医院体检项目已达到近千个。

虽然国家卫生主管部门发布有体检目录,但也仅是作为参考之用,对于体检机构并无刚性约束力,而就是这些看似“高大上”的体检项目,其实并没有太多的必要和迫切性。

比如肿瘤标记物,主要是用于已经患有癌症的病人,但消费者大多以为它是一项筛查癌症的检测;再比如肺部CT,美国顶尖的医学协会只推荐烟龄在30年以上的烟民每年做一次肺部的CT,普通人把自己过多暴露在辐射中,反而会增加患癌症的风险。

至于风靡的“热代谢监测”,则需要受检者近乎全裸地在一个红外温度测试仪前站上30秒,接着出现一些热图像,用不同的颜色区分各个身体部位,借此解读身体异常信号。

让人啼笑皆非的是,这项技术过去主要用作军事侦查,现在也多是用于实验室研究。然而,就是这样一种设备,却在国内发扬光大,在体检机构的套餐里,只有价格超过5000元以上的套餐才有此项目。

从保健的角度来说,深度体检作为过去体检模式的“补充”,可以更好地监测健康情况,干预危险因素,防止疾病的发生和发展,但在“利益”驱使下,各种商业化操作却渗透到了体检当中。

民营体检机构背靠资本,以盈利为目标,为了争夺市场份额,高速扩张成了最快的“手段”。以美年健康为例,公开数据显示,2013年美年健康仅有76家体检中心,而到2021年,这一数字达到了了613家,直接翻了8倍,截至目前,美年是国内网点最多的体检中心。

值得注意的是,这些新增的连锁体检中心大多不是直营,而是通过类似加盟的方式“跑马圈地”,虽然规模日渐庞大,但也埋下了不少“雷点”,导致服务管理参差不齐。在美年的固定支出中,销售一直占据大头,每个门店的销售人员,甚至高于医护人员。

看似“良心”的公立医院,在赚钱这件事上,丝毫不逊于民营体检机构。由于可以利用医院现有的品牌效应,体检业务成了公立医院手到擒来的一块“肥肉”,和药品、诊疗并列为医院收入来源的三大支柱之一。

并且,与单纯做体检的民营机构不同,对于公立医院来说,体检还能带来额外的收入。在体检中发现健康问题的,可以顺便转换成医院的“病人”,有医生表示,如果查出疾病的10%都转去了门诊,其中还有1%~2%的人住院,那么每年的间接效应可以达到五六千万元。

在这种行业“潜规则”下,体检的意义全然变味。消费者满怀期待的掏空钱包之后,等来的可能只是昂贵、无效率、不准确的体检报告。

与其将所有的希望寄托在“至尊体检套餐”上,或许,让自己养成健康的生活习惯,比什么都来的实在。